Imagine que usted cultiva arroz a orillas del río Sinú en Montería (Colombia) y que, a pesar de que ha hecho todo lo que debe hacer para asegurar un buen mantenimiento del cultivo, cuando llega el momento de la cosecha, las espigas que se suponía debían guardar granos de arroz están vacías ¿Desolador, no?

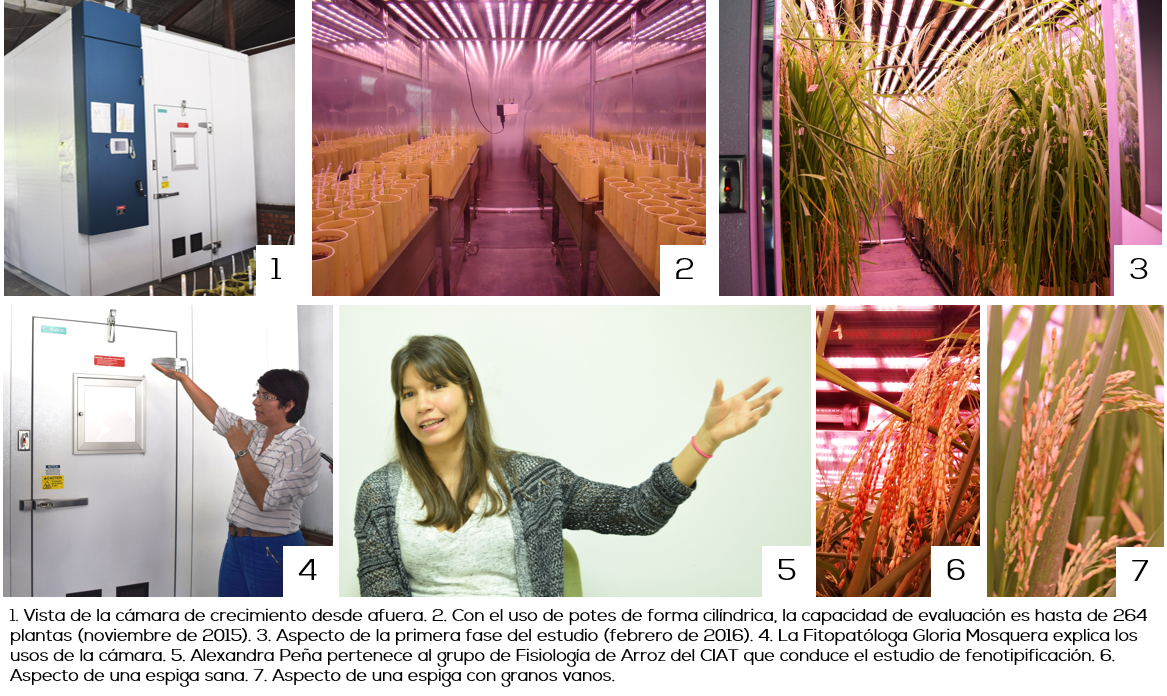

Ahora imagine que un grupo de investigadores está recreando esas mismas condiciones de temperatura, humedad y radiación solar de Montería en una cámara de casi 12 metros cuadrados, con capacidad para albergar hasta 264 plantas de arroz1, y cuyo objetivo es conocer cuáles son esos factores que están afectando su cultivo y dejando los granos vanos. ¿Alentador, no? Entonces este artículo le puede interesar.

El protagonista del impacto en la producción

De acuerdo con datos de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en los últimos años se ha registrado una drástica caída en la producción de arroz en Colombia, que se atribuye en parte al aumento de la presencia de la enfermedad conocida como vaneamiento.

“El vaneamiento es una mezcla de diferentes factores que interfieren con el llenado del grano de arroz y que tiene múltiples causas”, explica Gloria Mosquera, Fitopatóloga del Área de Agrobiodiversidad del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Mosquera agrega que cuando en Colombia disminuyeron las producciones surgieron diferentes hipótesis sobre las causas de esta enfermedad “podía ser la temperatura, la combinación de temperatura y altas humedades o los patógenos, por lo que se vio la necesidad de llevar a cabo una investigación que permitiera caracterizar qué era lo que estaba pasando con el cultivo de arroz en diferentes zonas arroceras del país”.

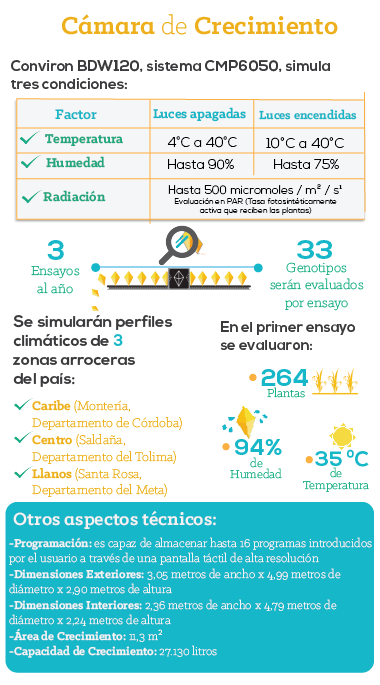

Así fue como el CIAT y Fedearroz se unieron para presentar una propuesta ante el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), de Colombia, que fue aprobada en 2015 y que se lleva a cabo en tres regiones donde la enfermedad ha sido reportada y en las cuales Fedearroz tiene presencia: Caribe (Montería, Departamento de Córdoba), Centro (Saldaña, Departamento del Tolima) y Llanos Orientales (Santa Rosa, Departamento del Meta).

Del campo a la cámara

La primera fase del proyecto se concentró en establecer estudios de campo en las tres regiones elegidas, en cuatro fechas de siembra y con variedades diferentes. “Queríamos capturar la mayor información posible, no solo de clima sino también de cómo el clima está afectando la fisiología de la planta de arroz, y al mismo tiempo, medir una serie de parámetros relacionados con la presencia de la bacteria Burkholderia glumae, también involucrada en el vaneamiento”, expone Gloria Mosquera.

Para complementar los estudios de campo, se planteó realizar una fase en condiciones controladas para lo cual se adquirió una cámara de crecimiento Conviron BDW120 donde se crearon perfiles climáticos específicos para cada fase de desarrollo del cultivo (vegetativa, floración y maduración). Los perfiles simulan las condiciones de temperatura, humedad relativa y luminosidad, correspondientes a las fechas de siembra cuando se obtuvieron los mejores y los peores rendimientos.

La cámara de crecimiento también cuenta con otros parámetros especialmente adaptados a los requerimientos del estudio: Un sistema de iluminación LED (diodo emisor de luz) que no eleva la temperatura dentro de la cámara, rangos de temperatura entre cuatro y 40 grados con luces apagadas y entre 10 y 40 grados con luces encendidas, y humedad relativa de hasta 90 % con luces apagadas y hasta 75 % con luces encendidas (Ver infografía).

“Lo que se busca es validar el comportamiento de los genotipos que se han evaluado en las diferentes localidades y empezar a desglosar cuáles son los factores limitantes, bióticos o abióticos, que pueden afectar el rendimiento final de las variedades”, afirma Alexandra Peña, Asistente de Investigación en Fisiología de Arroz del CIAT.

El proyecto ya completó una primera fase de exploración y caracterización fenotípica de las variedades; la segunda corresponde a la identificación de progenitores promisorios y concluirá con la fase de mejoramiento, donde se realizarán cruzamientos que involucrarán variedades de arroz de Colombia y los genotipos que se identifiquen como tolerantes a los factores bióticos y abióticos evaluados.

Lo que se espera

Aunque es muy temprano para hablar de resultados, se espera que este estudio permita establecer un genotipo de arroz que se adapte mejor a las condiciones climáticas de cada región. “Lo que sí podemos asegurar es que la cámara fue óptima para hacer la infección por bacteria, por consiguiente las condiciones para simular este tipo de estrés biótico fueron muy buenas”, afirma Alexandra Peña.

Por el momento es necesario culminar con las metas del proyecto, sin embargo, el equipo que adelanta esta investigación ya piensa en usos alternativos de la cámara de crecimiento. “Lo ideal es darle prioridad a los problemas del arroz en Colombia o por ejemplo evaluar cómo diferentes variedades de las regiones de Latinoamérica responden a un estrés específico”, comenta Mosquera refiriéndose a las posibilidades que la cámara le puede brindar al FLAR. “No solo es el beneficio de este tipo de infraestructura sino el de las metodologías y protocolos que se han desarrollado y que se pueden adaptar para evaluaciones, por ejemplo, en el caso del FLAR, para tolerancia al frío, simulando algunos perfiles climáticos del Cono Sur”, concluye Mosquera.

Después de una fase de mantenimiento y desinfección de la cámara, se establecerá un nuevo ensayo; esta vez, al abrir la puerta de la cámara nos encontraremos con las condiciones de la llanura del Tolima, más adelante será el turno de los Llanos Orientales y al término de los tres años de la investigación en curso, cualquier región del mundo.

Visite la galería de imágenes de la cámara de crecimiento en Flickr

Para información adicional sobre la cámara de crecimiento por favor contacte a Gloria Mosquera g.m.mosquera@cgiar.org o Camila Rebolledo m.c.rebolledo@cgiar.org

1. La cantidad puede variar. Según el diseño de este estudio, se utilizaron potes de forma cilíndrica de 10 cm de diámetro y 40 cm de alto que se ponen en bandejas movibles e inundadas.